8月25日,中國科學院上海營養(yǎng)與健康研究所王躍祥研究組在Journal of Experimental Medicine期刊在線發(fā)表了題為“Integrated Screens Identify AURKB Dependency in Advanced Gastrointestinal Stromal Tumors”的研究論文。該研究首次揭示了極光激酶B-三磷酸腺苷酶家族蛋白2(AURKB-ATAD2)信號軸在胃腸間質瘤(GIST)中的促癌作用,系統(tǒng)闡述了AURKB作為晚期GIST治療靶點的理論基礎,對耐藥的GIST患者具有重要臨床意義。

GIST是最常見的間葉細胞來源的胃腸道腫瘤,近年來發(fā)病率逐年增加。盡管伊馬替尼等酪氨酸激酶抑制劑是標準治療方案,但幾乎所有患者最終都會出現耐藥,導致疾病進展及生存期受限。在GIST中是否存在受體酪氨酸激酶以外的優(yōu)質治療靶點及治療策略,是基礎研究和臨床研究都尤為關注的科學問題。

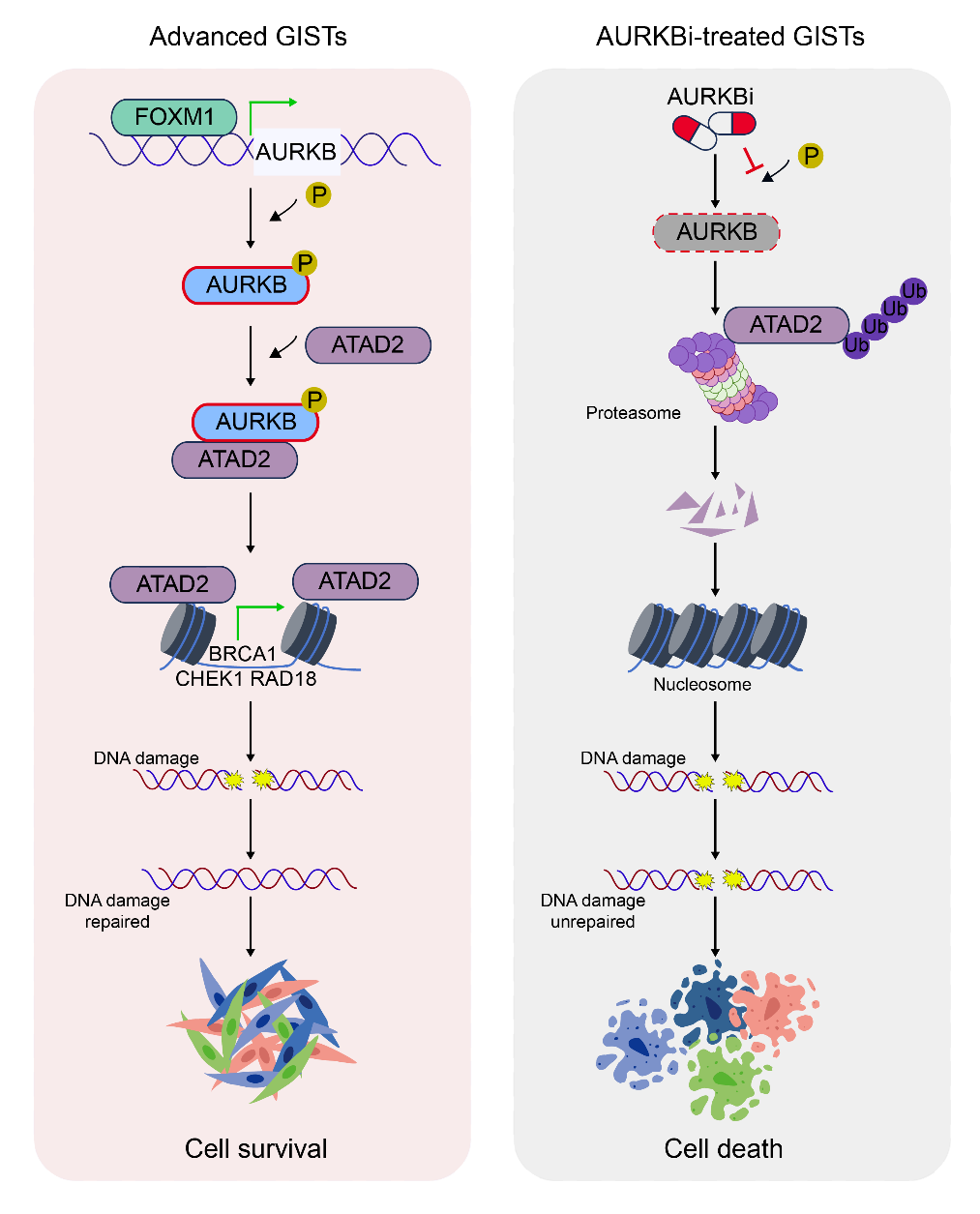

營養(yǎng)與健康所博士研究生程裕梅在王躍祥研究員指導下,通過早期/晚期GIST多組學篩選、CRISPR篩選和高通量化合物篩選三重整合篩選,鑒定出AURKB為不依賴于KIT突變類型的GIST新型治療靶點。發(fā)現AURKB在高危及轉移性GIST中顯著高表達,而在低中危腫瘤中幾乎不表達,這種表達上調由轉錄因子FOXM1直接調控。AURKB基因敲除顯著抑制了腫瘤細胞在體外和小鼠體內的生長,并誘發(fā)細胞周期阻滯、衰老和凋亡。機制研究表明,AURKB通過自身激酶結構域與ATAD2結合,穩(wěn)定了ATAD2蛋白避免其被多聚泛素化標記降解。被穩(wěn)定的ATAD2蛋白通過調控與DNA損傷修復相關基因區(qū)域的染色質開放性調節(jié)基因表達,增加腫瘤細胞抵抗DNA損傷并穩(wěn)定基因組的能力,進而發(fā)揮促癌作用。

值得注意的是,AURKB抑制劑AZD1152在多種臨床前模型,包括對多線激酶抑制劑耐藥的患者來源移植瘤模型,表現出強效抗腫瘤活性,且未引起明顯毒副作用。該研究不僅為晚期GIST提供了新的治療方向,也為AURKB抑制劑的臨床轉化奠定了基礎。

營養(yǎng)與健康所博士研究生程裕梅為該論文的第一作者,營養(yǎng)與健康所王躍祥研究員、上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院汪明教授以及營養(yǎng)與健康所王思敏博士為該論文的共同通訊作者。此研究得到了上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院曹暉主任和沈艷瑩博士的支持與幫助。此項成果獲科技部國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學基金、上海市優(yōu)秀學術帶頭人等項目資助,也得到了營養(yǎng)與健康所所級公共技術中心的支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1084/jem.20250256

圖:AURKB作為晚期GIST治療靶點的機制示意圖

推送單元:王躍祥研究組、科技規(guī)劃與任務處