7月25日,中國科學院上海營養與健康研究所陳雁研究組在國際學術期刊American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism在線發表了題為“Sex-specific difference in intestinal glucose metabolism is associated with sexually dimorphic postprandial lactate shuttle and glucose homeostasis in mice“的研究論文。研究揭示了腸道細胞代謝性別差異的重要性及其對代謝健康的影響,為開發針對代謝性疾病的性別特異性治療奠定了基礎。

代謝穩態受遺傳、激素和環境因素等復雜互作的調控。日益增多的證據表明,代謝過程存在顯著的性別二態性特征;在肝臟、肌肉和脂肪組織等各種組織中,細胞能量代謝呈現性別差異特征。例如,女性組織通常表現出更高的氧化磷酸化活性,更傾向于三羧酸(TCA)循環,而男性組織往往更依賴于糖酵解。

腸道是營養吸收的主要場所,也是全身代謝的關鍵所在,但人們在很大程度上忽視了腸道中性別特異性能量代謝的作用。鑒于腸道在餐后葡萄糖和乳酸處理中的關鍵作用,了解該器官的性別特異性代謝途徑,可為葡萄糖穩態的性別差異機制提供新的見解。值得注意的是,2型糖尿病(T2D)在患病率及疾病進展中呈現明確的性別差異,流行病學研究顯示男性更早發T2D,而女性絕經后T2D發病率顯著升高,提示性激素在調節葡萄糖代謝中起關鍵作用。

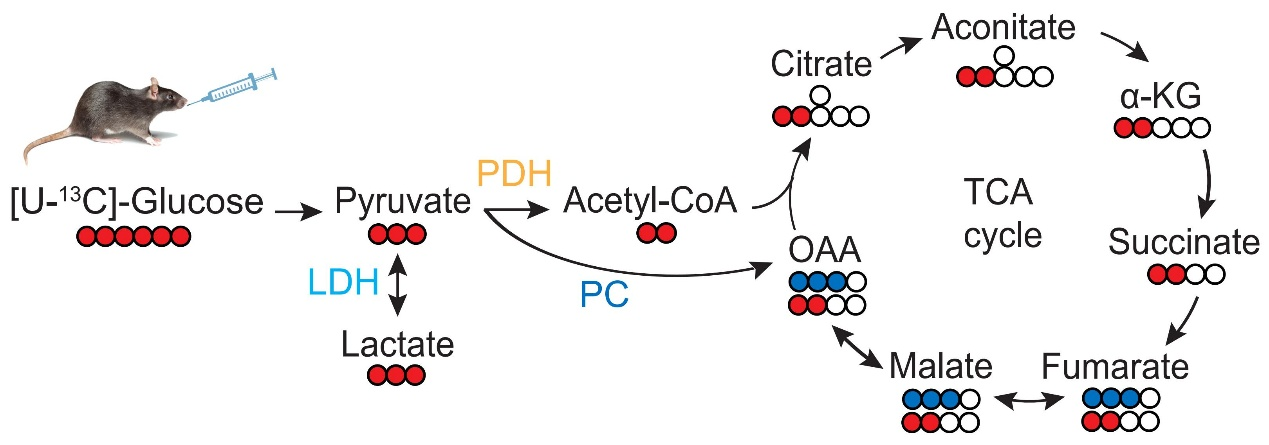

陳雁研究組此前的研究曾探尋了腸道單羧酸轉運蛋白1(MCT1)介導乳酸轉運的作用及其對小鼠葡萄糖代謝的性別特異性影響。本研究通過同位素示蹤技術和體內實驗相結合,發現腸道上皮細胞存在性別特異性代謝模式,進而導致葡萄糖代謝差異:雌性小鼠相較于雄性小鼠表現出更強的氧化磷酸化活性,能更高效利用乳酸/丙酮酸進入三羧酸循環,從而提升糖耐量(機體對血糖濃度的調節能力);而雄性小鼠則呈現更高的糖酵解活性和餐后乳酸水平升高,導致其糖耐量顯著低于雌性小鼠。雌激素治療可降低雄性小鼠腸道組織間隙乳酸水平并改善糖耐量;雄性小鼠睪丸切除術后糖耐量提升,但雄激素替代治療會逆轉該效應;雌性小鼠卵巢切除術后糖耐量受損,而雌激素替代治療可使其恢復。這些發現不僅證實了腸道葡萄糖代謝性別差異的重要性及其對代謝健康的影響,更為代謝性疾病性別特異性治療策略制定奠定理論基礎。

中國科學院上海營養與健康研究所博士后王爍、博士研究生張馨輝為該論文的共同第一作者,陳雁研究員為該論文的通訊作者。該項工作得到了國家科技部和國家自然科學基金委員會的資助,也得到了中國科學院上海營養與健康研究所所級公共技術中心的支持。

文章鏈接:?https://doi.org/10.1152/ajpendo.00096.2025

圖:口服[U-13C]葡萄糖后雌雄小鼠外周血中 13C 標記的糖酵解和 TCA 循環代謝物分析示意圖

推送單元:陳雁研究組、科技規劃與任務處